Oleh: Rinto Setiyawan

Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia

Anggota Majelis Tinggi Partai X

Wakil Direktur Sekolah Negarawan X Institute

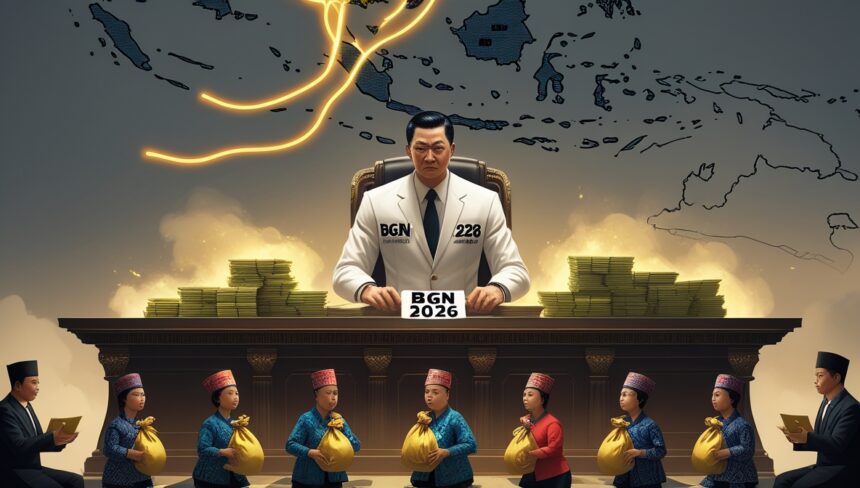

Pemerintah menetapkan pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Lembaga baru ini akan mengeksekusi program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026, dengan anggaran yang mencapai Rp 268 triliun.

Di saat yang sama, data menunjukkan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk tahun 2026 berkurang Rp 269,9 triliun. Selisih angkanya hampir identik. Maka pertanyaan besar pun muncul:

Apakah anggaran BGN untuk MBG ini sesungguhnya berasal dari pemotongan dana transfer ke daerah?

Dari Dana Daerah ke Sentralisasi Fiskal

Selama ini, urusan gizi dan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah, dijalankan melalui mekanisme DAK dan DAU bidang kesehatan dan pendidikan.

Namun, dengan terbentuknya BGN, fungsi tersebut kini ditarik sepenuhnya ke pusat.

BGN—badan di bawah presiden—akan mengatur, mengelola, dan menyalurkan anggaran MBG ke seluruh daerah.

Akibatnya, daerah kehilangan kedaulatan fiskal.

Dana yang semula masuk melalui TKD dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan lokal kini dikunci di Jakarta. Pemerintah daerah hanya menjadi pelaksana teknis, tanpa kendali terhadap besarnya anggaran atau arah kebijakan.

Dalam bahasa politik fiskal, ini disebut re-sentralisasi anggaran: kekuasaan fiskal daerah dikembalikan ke pusat, tapi dibungkus dengan narasi moral tentang gizi dan anak bangsa.

BGN = MBG

Berbeda dengan kesan di publik bahwa BGN hanyalah lembaga koordinatif, sesungguhnya seluruh anggaran Rp 268 triliun untuk MBG disalurkan melalui BGN.

Artinya, BGN bukan sekadar pembuat kebijakan, melainkan pelaksana langsung MBG—dari tahap perencanaan, pengadaan bahan pangan, hingga distribusi makanan di seluruh wilayah Indonesia.

Masalahnya bukan pada niat memberi makan anak bangsa, tapi pada cara fiskal dan dasar hukum yang digunakan.

Program sebesar ini seharusnya diatur dalam Undang-Undang atau setidaknya Peraturan Pemerintah, bukan hanya sebuah Peraturan Presiden yang bersandar pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

Dengan landasan hukum yang setipis itu, BGN berpotensi menjadi lembaga raksasa dengan kekuasaan fiskal jumbo tapi minim akuntabilitas.

Dampaknya Bagi Daerah

Ketika dana transfer berkurang hampir Rp 270 triliun, banyak pemerintah daerah terpaksa memangkas belanja publik—mulai dari infrastruktur dasar, pendidikan, hingga layanan kesehatan.

Ironinya, justru dalam isu gizi yang paling dekat dengan masyarakat, pemerintah daerah kehilangan kewenangannya.

Pemerintah pusat kini memegang kendali penuh: menentukan menu, anggaran, mekanisme distribusi, hingga pelaksananya.

Daerah hanya “melaksanakan”, tanpa ruang improvisasi dan tanpa kepastian pembiayaan jangka panjang.

Jika tren ini terus berlanjut, maka otonomi daerah hanya akan tinggal nama.

Penjajahan Regulasi dan Fiskal

Cak Nun pernah menyebut bahwa penjajahan datang dalam tiga tahap.

Pertama, penjajahan militer dan teritorial.

Kedua, penjajahan nilai dan ekonomi pasar bebas.

Dan kini kita memasuki tahap ketiga: penjajahan regulasi.

Pembentukan BGN untuk menjalankan MBG adalah contoh paling nyata dari penjajahan regulasi dan fiskal modern.

Hukum digunakan bukan untuk membatasi kekuasaan, tapi untuk melegitimasi pengambilalihan dana publik secara tersentralisasi.

Rakyat diyakinkan bahwa semua demi “anak bangsa”, padahal uangnya dipindahkan dari kas daerah ke lembaga pusat yang dibentuk tanpa payung undang-undang.

Pertanyaan yang Wajib Dijawab

- Apakah benar pengurangan TKD sebesar Rp 269,9 triliun digunakan untuk membiayai program MBG di bawah BGN?

- Mengapa program nasional sebesar itu tidak diatur dalam Undang-Undang, tetapi hanya melalui Perpres yang bersandar pada Pasal 4 UUD 1945?

- Bagaimana mekanisme pengawasan dan audit publik terhadap dana sebesar Rp 268 triliun yang dikelola satu lembaga baru di bawah presiden?

Tanpa jawaban jujur dan transparan, publik berhak menilai bahwa ini bukan sekadar kebijakan gizi, melainkan rekayasa politik fiskal berskala nasional.

Penutup

BGN mungkin dibentuk atas nama gizi, tapi di baliknya terdapat gejala yang jauh lebih besar: pergeseran kekuasaan fiskal dari daerah ke pusat.

Ketika sebuah program sebesar Rp 268 triliun dapat dijalankan hanya dengan Perpres tanpa landasan UU, maka prinsip negara hukum sedang dipertaruhkan.

Dulu penjajahan mengambil rempah dari tanah kita,

kini kekuasaan mengambil uang rakyat melalui aturan yang kabur.

Dan di antara dua penjajahan itu, yang paling halus justru yang paling berbahaya—

penjajahan atas nama gizi, lewat pena hukum.